Il naufragar m’è dolce in questo mare 🌊

Ho ripreso L'Infinito di Leopardi e ne ho scritto un commento molto appassionato.

In queste giornate rallentate, per molti ancora vissute con lo sguardo rivolto verso gli azzurri di cielo e mare che si accarezzano all’orizzonte, ho pensato di regalarti un momento di poesia, per riscoprire la bellezza di una contemplazione fanciullesca e persa nella vertigine delle parole.

Ho ripreso i Canti di Leopardi, quelli su cui prendevo appunti all’università, scritti fitti fitti con la matita in ogni pertugio disponibile intorno ai versi e sotto le note a piè di pagina. Mi sono fermato a rileggere L’Infinito. Mi sono emozionato, mi sono fatto un piantino, e poi ho iniziato a scriverne un commento, che ti riporto qui sotto.

Prima però, se hai un minuto, fermati per leggerla di nuovo anche tu.

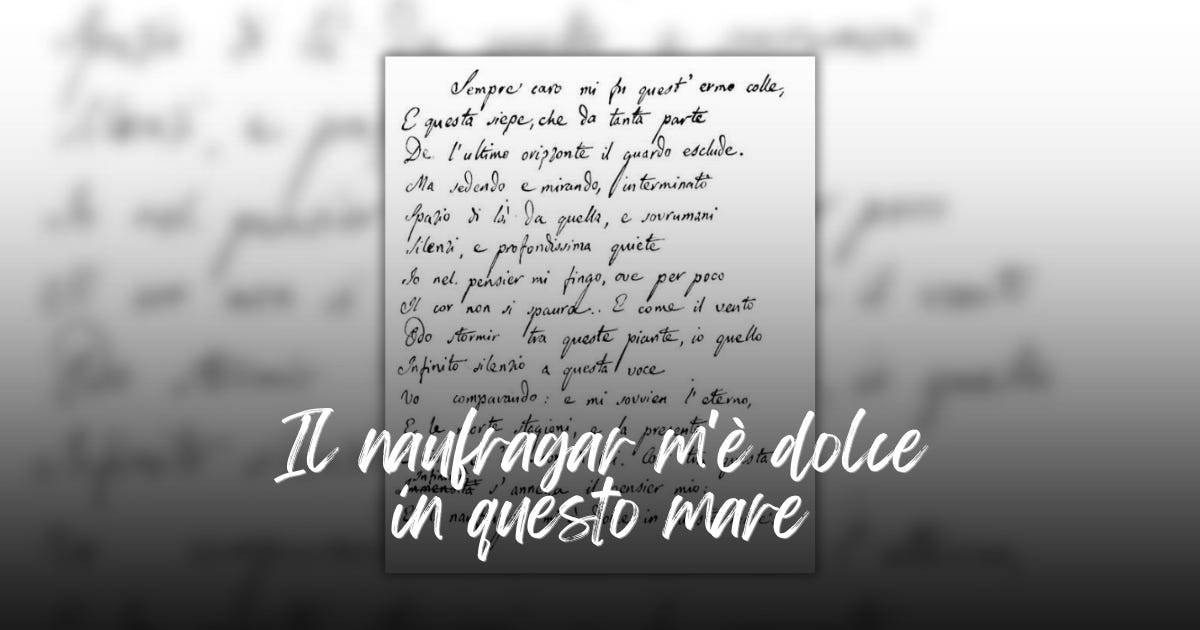

Sempre caro mi fu quest'ermo colle,

e questa siepe, che da tanta parte

dell'ultimo orizzonte il guardo esclude.

Ma sedendo e mirando, interminati

spazi di là da quella, e sovrumani

silenzi, e profondissima quiete

io nel pensier mi fingo, ove per poco

il cor non si spaura. E come il vento

odo stormir tra queste piante, io quello

infinito silenzio a questa voce

vo comparando: e mi sovvien l'eterno,

e le morte stagioni, e la presente

e viva, e il suon di lei. Così tra questa

immensità s'annega il pensier mio:

e il naufragar m'è dolce in questo mare

Puoi ascoltare il commento dalla mia voce, oppure leggerlo di seguito:

“Sempre caro mi fu quest’ermo colle,”

L’idillio comincia con un avverbio che è già memoria: “sempre”. Non siamo in un istante casuale, ma in una ricorrenza che dura nel tempo. Il colle, oltre ad essere scenografia è anche un interlocutore. È “ermo”, cioè solitario come il poeta, e proprio in questa solitudine diventa “caro”: come se Leopardi, più che guardare il colle, vi avesse depositato la propria intimità.

“e questa siepe, che da tanta parte / dell’ultimo orizzonte il guardo esclude.”

Il limite, il confine, entra subito in scena. La siepe è un ostacolo visivo che spalanca le porte del vago e dell’indefinito. Perché l’esclusione visiva è la condizione per l’immaginazione: ciò che non vedo mi appare più vasto e interessante di ciò che vedo. Il finito non chiude, spalanca. Pensa a quante pubblicità si fondano su questo concetto.

“Ma sedendo e mirando, interminati / spazi di là da quella, e sovrumani / silenzi, e profondissima quiete / io nel pensier mi fingo, ove per poco / il cor non si spaura.”

L’immaginazione inizia a inventare ciò che la realtà nega. “Mi fingo”: non è descrizione bensì creazione. Il nulla oltre la siepe diventa spazio interminato, silenzio sovrumano, quiete profonda. E il cuore trema per la vertigine dell’infinito. L’uomo, davanti al nulla che si apre, si smarrisce, ma ne rimane inevitabilmente attratto.

“E come il vento / odo stormir tra queste piante, io quello / infinito silenzio a questa voce / vo comparando:”

L’elemento naturale, il vento tra le piante, ci riporta al presente. Un suono finito, identificato, ci consente di pensare il silenzio infinito. La comparazione è ossimorica: senza voce non c’è silenzio, senza finito non c’è infinito. Leopardi costruisce un’esperienza in cui i contrari non si eliminano, ma si generano a vicenda. Finalmente, il pensiero sembra riuscire ad afferrare l'inafferrabile universalità dell'infinito.

“e mi sovvien l’eterno, / e le morte stagioni, e la presente / e viva, e il suon di lei.”

Qui l’immaginazione si fa memoria. L’infinito non è solo spaziale, ma temporale: l’eterno, le stagioni passate, il presente vivo. La mente attraversa il tempo in un timelapse cinematografico, come se il fruscio del vento fosse la chiave per evocare tutto: l’assenza del passato, la pienezza del presente, l’enigma del futuro. È la totalità del tempo che appare, improvvisamente, come un lampo.

“Così tra questa / immensità s’annega il pensier mio:”

Il pensiero non contempla più, ma affoga. Il verbo “annega” simula quei momenti in cui siamo talmente sopraffatti da mollare tutto e desiderare di svenire, pur di perdere coscienza. E a chi non è mai capitato di voler svenire, per spegnere il frastuono nella testa? La poesia ci sta trascinando dentro il movimento stesso dello smarrimento.

“e il naufragar m’è dolce in questo mare.”

Naufraghiamo, infine. Ma è una resa dolce perché libera dalla fatica di misurare, di spiegare, di contenere. Leopardi scopre che la felicità non sta nel possesso dell’infinito, ma nell’abbandono a esso. Il mare è perdita e insieme compimento. Viviamo un’esperienza di dissoluzione che, paradossalmente, diventa pienezza.

Mi viene in mente Summer On a Solitary Beach di Battiato:

Mare, mare, mare voglio annegare

Portami lontano a naufragare

Via, via, via da queste sponde

Portami lontano sulle onde

Leopardi dunque ci invita a chiudere gli occhi davanti alla siepe e immaginare ciò che non si vede, fino a lasciarsi inghiottire completamente da ciò che non si possiede.

In questo ci vedo la sua assoluta modernità: non è la rappresentazione di un mondo, ma l’invenzione del vuoto che manca al mondo. Un’invenzione di cui, almeno io, sento terribilmente il bisogno.

Adesso, che ne dici di riascoltarla dalla voce di Vittorio Gassman? L’audio è qui ⬇️

Metti un like ❤️ fai un restack e condividi questo progetto, mi è di grande aiuto :)

C’è una differenza sottile ma fondamentale tra il sapere cosa ci fa stare bene e il praticarlo davvero, integrandolo nella nostra biologia.

Il percorso Breatheam nasce per colmare questa distanza. Ti guiderò attraverso un viaggio che intreccia antiche pratiche di consapevolezza con le più recenti scoperte neuroscientifiche. L’obiettivo non è aggiungere nozioni, ma togliere il superfluo e riconnetterti con le tue risorse interne attraverso l’esperienza diretta.

Se senti che è il momento di trasformare la tua vita con un metodo strutturato, parliamone a voce.