Orwell e il 2025

Il romanzo distopico 1984 letto come una cartografia del presente.

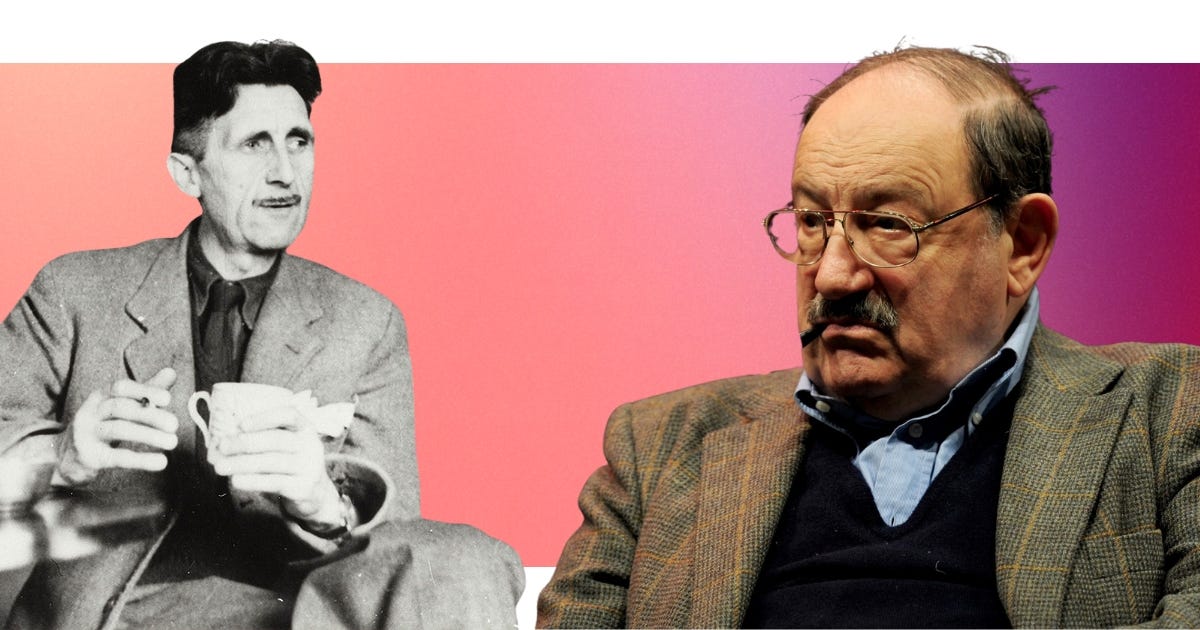

Ogni tanto vado a scartabellare nel mio archivio digitale fatto di articoli sparsi, pdf vari, poesie dei miei vent’anni e vecchie registrazioni audio. Salta sempre fuori qualcosa. Qualche settimana fa ha colpito la mia attenzione un pdf intitolato: Orwell, o dell’energia visionaria - U. Eco (il testo originale si trova anche online).

Rileggendolo ho scoperto che il breve saggio era peraltro la prefazione a 1984 di Orwell, dell’edizione Mondadori dell’omonimo anno 1984. Nonostante siano passati quarant’anni mi è sembrata molto attuale, e così sono tornato a leggere il capolavoro di Orwell, che lo stesso Eco definisce "parte del nostro immaginario collettivo".

Sono consapevole che le similitudini dei contemporanei con 1984 si sprecano, ma dopo aver letto un articolo del NY Times (pubblicato il 7 marzo 2025) in cui si parlava esplicitamente di neolingua orwelliana, ho pensato che un ripassone non avrebbe fatto male a nessuno.

La prima operazione critica di Eco consiste nel decostruire l'interpretazione convenzionale di 1984 come "utopia negativa", affermando che "il libro ha molto poco – anche se questo poco è assai importante – di profetico. Almeno i tre quarti di quanto racconta non è utopia negativa, è storia". Qui Eco si allinea con l'analisi di Fredric Jameson in Archaeologies of the Future secondo cui la distopia non è tanto una previsione del futuro quanto una rappresentazione allegorica del presente.

Secondo Eco, Orwell non fa altro che lavorare "di collage su un passato credibilissimo perché è già stato possibile", combinando elementi del regime stalinista, del nazismo e persino della società capitalistica occidentale. Questa operazione di montaggio produce l'effetto di suggerire che "rispetto al meccanismo fatale del totalitarismo, le differenze ideologiche contassero in fondo pochissimo", anticipando l'analisi di Hannah Arendt in Le origini del totalitarismo.

Ma il punto più acuto dell'analisi di Eco riguarda la tecnologia di sorveglianza rappresentata dal teleschermo. "Ciò che è di nuovo in Orwell", scrive, "non è l'idea che con la televisione noi possiamo vedere persone distanti, ma quella che le persone distanti possano vedere noi". Eco vede in questa intuizione una premonizione del Panopticon di Bentham, il modello carcerario analizzato da Michel Foucault in Sorvegliare e punire come paradigma della società disciplinare moderna. Ma Orwell va oltre, suggerendo "la minaccia che il mondo intero si trasformi in un immenso Panopticon".

1984: Una cartografia del presente

1. La Neolingua e la post-verità

La Neolingua (Newspeak nell'originale) è forse l'invenzione più celebre di Orwell. Si tratta di una lingua artificiale creata dal regime di Oceania per "rendere impossibile ogni altra forma di pensiero" attraverso l'eliminazione sistematica delle parole e delle strutture sintattiche che potrebbero veicolare idee sovversive. Come spiega il personaggio di Syme: "Non ti rendi conto che lo scopo principale della Neolingua è di restringere al massimo la portata del pensiero? Alla fine renderemo il reato di pensiero letteralmente impossibile perché non ci saranno parole per esprimerlo".

Questa intuizione orwelliana trova inquietanti riscontri nella realtà contemporanea. Come detto in apertura, il 7 marzo 2025, il New York Times ha pubblicato un articolo intitolato "These words are disappearing in the news Trump Administration", in cui si documenta la decisione dell'amministrazione Trump di eliminare dai documenti ufficiali ogni riferimento a questioni di genere, discriminazione, sviluppo e cambiamento climatico. L’11 marzo 2025, Caterina Soffici su La Stampa ha ripreso il tema con un articolo intitolato Parole bandite: la neolingua che cancella la realtà, evidenziando come la cancellazione di termini come accessibile, attivismo, pregiudizio, barriera, disabilità, discriminazione, equità, inclusione, minoranza, multiculturale, onnicomprensivo non richieda neppure un Ministero della Verità, ma basti un semplice ordine amministrativo per riscrivere il lessico della politica.

Parallelamente, il fenomeno delle fake news e delle verità alternative incarna il principio del bispensiero (doublethink) orwelliano: la capacità di "mantenere contemporaneamente due opinioni che si annullano a vicenda, accettandole entrambe". Ne avevo parlato anche in questo precedente numero di Trasumanare.

Musk e Trump ci stanno ipnotizzando

Una nuova forma di potere si è insediata nelle nostre vite, che modula direttamente la nostra percezione, immergendoci in una trance continua.

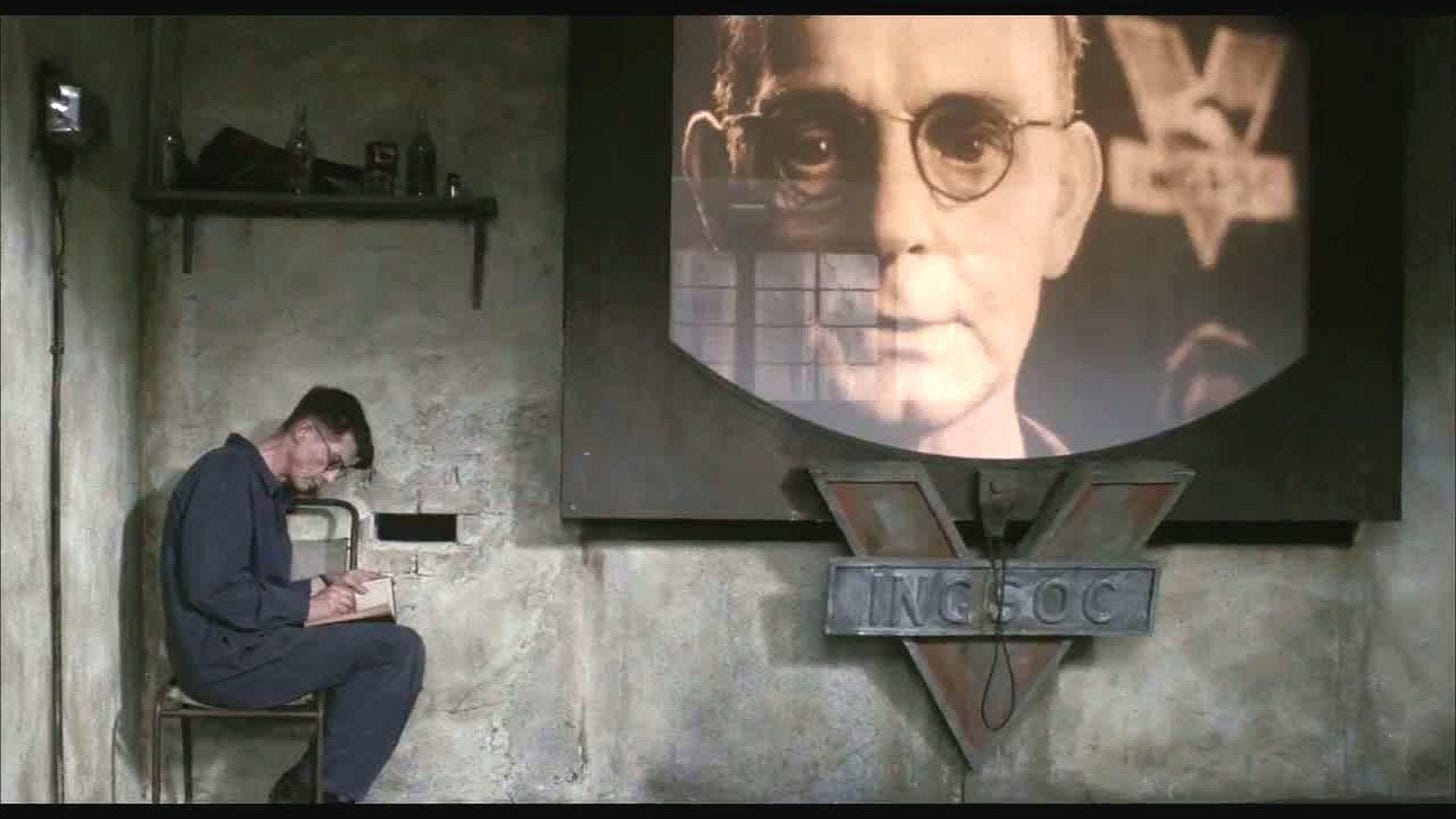

2. Il Grande Fratello

Il Grande Fratello, la figura onnipresente e onnisciente che domina Oceania, è diventato un'icona culturale, al punto che il suo nome è entrato nel linguaggio comune per designare le pratiche di sorveglianza invasiva. Tuttavia, come sottolinea Eco, "per lui non è affatto necessario che il Grande Fratello esista davvero". La sua funzione è puramente simbolica: "serve, perché bisogna pur avere un oggetto d'amore, ma basta che egli sia una immagine televisiva".

Nel nostro presente, la funzione del Grande Fratello non è più svolta da un singolo volto autoritario, ma da una molteplicità di immagini, narrazioni e stimoli che competono per la nostra attenzione. I social media, con i loro algoritmi di personalizzazione, hanno creato quello che Eli Pariser chiama "filter bubble", camere d'eco digitali in cui siamo esposti solo a informazioni che confermano le nostre convinzioni preesistenti. Questa frammentazione dell'esperienza informativa rappresenta una forma di controllo tanto più efficace quanto meno percepita come tale.

Come osserva Gilles Deleuze in Poscritto sulle società di controllo siamo passati da un modello disciplinare basato sulla sorveglianza diretta a un modello di controllo basato sulla modellazione del desiderio. In questo contesto, il Grande Fratello non è più un'entità centralizzata, ma una rete distribuita di dispositivi di cattura dell'attenzione.

3. La guerra perpetua e la necropolitica

In 1984, i tre superstati di Oceania, Eurasia ed Estasia sono in guerra permanente, con alleanze mutevoli. Sono tre, come dopo la Seconda Guerra mondiale furono Roosvelt, Churchill e Stalin, oggi sono Trump, Putin e Xi Jinping.

Come spiega la teoria di Goldstein, questa guerra non è finalizzata alla vittoria, ma al mantenimento dell'equilibrio di potere e alla giustificazione del controllo interno. "La guerra è pace", recita uno degli slogan del Partito, e Eco commenta: "La propaganda di Oceania una volta tanto non mente: dice una verità così oltraggiosa che nessuno riesce a capirla".

Questa configurazione geopolitica, che sembrava fantascientifica ai tempi di Orwell, appare oggi stranamente familiare. Come osserva Achille Mbembe in Necropolitica, i conflitti contemporanei non mirano più alla conquista territoriale o alla vittoria definitiva, ma alla gestione differenziale della mortalità. La guerra diventa uno stato permanente che si auto-giustifica, mentre le alleanze strategiche si riconfigurano continuamente in base agli interessi economici e geopolitici del momento. Il contesto attuale che sembra la riproposizione in versione dark-apocalittica di 🎶 Ho visto lei che bacia lui, che bacia lei, che bacia me 🎶 è una perfetta fotografia della guerra permanente orwelliana.

4. La stratificazione sociale e la concentrazione della ricchezza

In 1984, la società è rigidamente stratificata in tre classi: il Partito Interno (circa il 2% della popolazione), il Partito Esterno (circa il 13%) e i prolet (l'85%). Questa divisione non è meramente economica, ma implica anche diversi gradi di controllo: mentre i membri del Partito sono sottoposti a una sorveglianza costante, i prolet godono di una relativa libertà, essendo considerati troppo ignoranti per rappresentare una minaccia.

Oggi assistiamo a una concentrazione di ricchezza sempre più asimmetrica, dove l'1% più ricco della popolazione mondiale possiede circa il 40% della ricchezza globale (dati OCSE).

Tuttavia, questa polarizzazione economica è accompagnata da una stratificazione dell'esperienza sociale e culturale, con l'emergere di quella che Zygmunt Bauman in La società dell'incertezza definisce una "élite globale mobile" contrapposta a masse localmente vincolate. La differenza rispetto al modello orwelliano è che queste élite, lungi dall'essere sottoposte a un "severo controllo", hanno sviluppato meccanismi di autoregolamentazione che le proteggono da qualsiasi responsabilità sociale, come dimostra la sostanziale impunità di cui godono i magnati tecnologici, per non parlare delle lecite pianificazioni fiscali che li rendono quasi esentasse.

Verso la resistenza cognitiva

In 1984, Winston Smith tenta di ribellarsi attraverso la scrittura di un diario segreto e una relazione clandestina, ma alla fine viene catturato, torturato e "ricondizionato" (come un iPhone). La sua sconfitta sembra totale, come suggerisce la terribile conclusione del romanzo: "Aveva vinto su se stesso. Amava il Grande Fratello".

Eppure, come osserva Eco, proprio questa conclusione apparentemente definitiva contiene un elemento di ambiguità: Winston viene distrutto non perché il suo pensiero era errato, ma perché era giusto e pericoloso. Il sistema deve investire enormi risorse per spezzarlo, il che suggerisce che la resistenza, per quanto futile possa sembrare, costringe il potere a rivelarsi nella sua nuda brutalità, o nella parodia di sé stesso, come nella recente televendita di Tesla alla Casa Bianca, innescata in seguito al crollo in borsa dell’azienda di Musk.

In un'epoca in cui sembra che la via autoritaria sia l'unica praticabile, il più sovversivo degli atti è il continuare a proporre (diventandola in prima persona) un'altra strada possibile: quella dell'empatia contro l'indifferenza, della convivenza contro l'isolamento, del rispetto reciproco contro la legge del più forte.